Donald Judd

Sommer 2009

O.T. (PRINT B), WOODCUT, ROTE ÖLFARBE AUF PAPIER, 55,9 x 77,5 cm, PROBEABZUG DER SERIE VON 1979, 1962

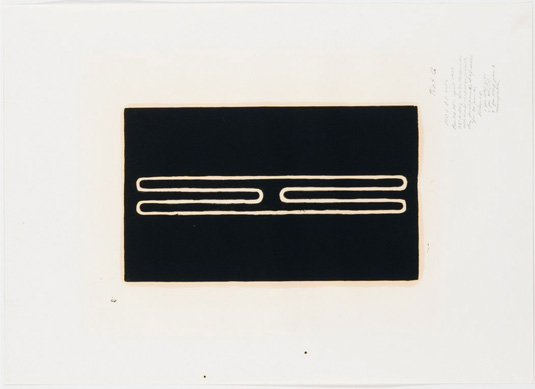

O.T. (PRINT G), WOODCUT, SCHWARZE ÖLFARBE AUF PAPIER, 55,9 x 77,5 cm, PROBEABZUG DER SERIE VON 1979, 1962

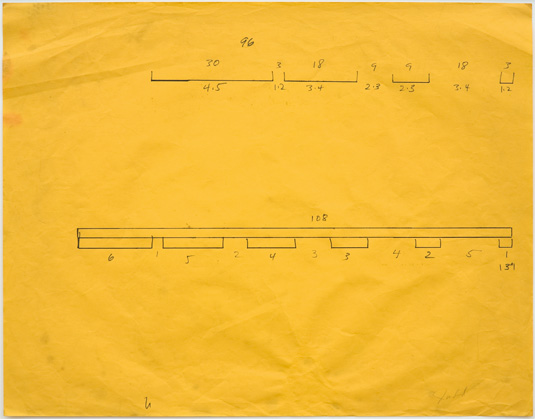

O.T. (PROGRESSION), FILZSSTIFT AUF GELBEN PAPIER, 44 x 56 cm, 1967

O.T. (PROGRESSION), 1971, EDELSTAHL, 12,5 x 101 x 16,5 cm

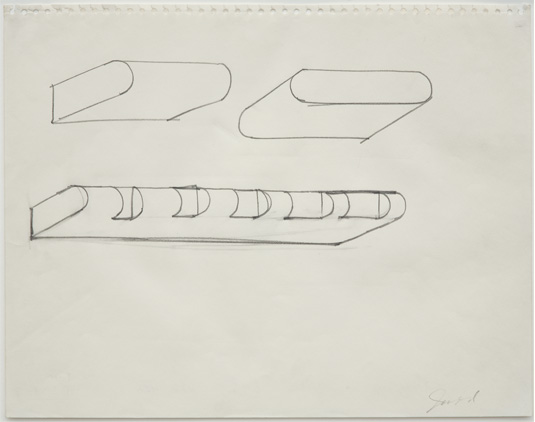

O.T. (BULLNOSE), BLEISTIFT AUF PAPIER, 27,5 x 35,5 cm

Donald Judd

Sommer 2009

Donald Judd gab seine eigene Tätigkeit als Maler in der Zeit um 1962 endgültig auf. Es war ein schwieriger, zögernder Abschied, der sich über Jahre entwickelt hatte. Zu sehr hing er der Malerei als Kunstform an –der eigenen Praxis genauso wie der langen Geschichte des Mediums, die er als Kunsthistoriker und Kritiker genau kannte. Tatsächlich blieb die Malerei für Judd auch weiterhin ein zentraler intellektueller Bezugspunkt. „Mein Denken kommt von der Malerei her, auch wenn ich nicht male“ („My thought comes from painting even if I don't paint.“1), so hat er selbst diese grundsätzliche Bindung beschrieben.

Für seine Kunst hatte diese Zäsur eine durchaus befreiende Wirkung. Er beließ es nicht bei der Feststellung grundsätzlicher Vorbehalte gegenüber der Malerei als einer tragfähigen Kunstform in der Gegenwart, sondern entwickelte aus seinen Fragen und Zweifeln einen neuen Werkbegriff, der sich von der Malerei und der Skulptur im traditionellen Verständnis gleichermaßen absetzte.

Worum ging es dabei? Eine philosophisch legitimierbare Form der Malerei war in Judds Augen unmöglich geworden. Sein vom logischen Empirismus geprägtes Wirklichkeitsverständnis (er hatte an der Columbia University in New York neben Kunstgeschichte auch Philosophie studiert) verwarf jeden Illusionismus. Bezogen auf die Geschichte der Malerei war dies die Illusion des dreidimensionalen Raums, der perspektivischen Verkürzung und Verzerrung, überhaupt jede Art von Repräsentation, die das Tatsächliche des Bildkörpers und seiner Fläche überspielte.

Judd wollte dagegen eine ganz und gar faktische Kunst. Sie hatte in seiner Vorstellung frei von Verallgemeinerungen zu sein, ebenso frei von Psychologie, gereinigt von Subjektivität und künstlerischer Expressivität. Dies alles waren in seinen Augen besonders die negativen Eigenschaften des Abstrakten Expressionismus, die es zu überwinden galt. Wonach er selbst in seiner Kunst nun strebte, waren Objekte, die in allen in ihren physischen Eigenschaften für die visuelle Wahrnehmung unverfälscht greifbar sind. Als Judd um 1963 zum ersten Mal Werke ausstellte, die sich diesen Vorstellungen verdankten, wirkten sie rau und fremd. Im Sinne der Tradition waren dies unkünstlerische Objekte, weil sie nicht mehr gestaltet, irgendwie komponiert sein wollten, keinen Anteil persönlicher Handschrift erkennen ließen.

In der Folge wird immer deutlicher, worum es Judd geht. Er will jede offensichtliche anthropomorphe Körperlichkeit vermeiden, die dem Betrachter eine

problemlose, gerade darin jedoch irreführende Identifizierung erlauben könnte. Deshalb strebt er nach unvertrauten, bisher im Kunstkontext nicht gesehenen Formen. Bei deren Findung bezieht er sich auch auf die Konstruktionsvorstellungen der Ingenieure und des Industriedesigns. Genauso verdankt sich die Wahl seiner Materialien – etwa Kupfer, Messing, Aluminium, Sperrholz, Plexiglas, Auto- und Motorradlacke – diesem Hintergrund. Zunächst werden die Farben noch aufgemalt; doch wird auch dieser Rest eines persönlichen Duktus bald getilgt. Von nun an wird der Lack aufgesprüht. Die Formen verbinden sich mit den Materialien und Farben zu kompakten Objekten von besonderer Präsenz. Dabei ist es ihm wichtig, dass neben der Ganzheit des Werks auch dessen Teile in ihrer Besonderheit erhalten bleiben. Die Gestalt, das Material, eine Oberfläche, eine Farbe: sie sind für ihn Dinge eigenen Rechts, die nicht durch den Kontext des Gesamtwerks überspielt werden sollten.

In Judds künstlerischem Verfahren nehmen die Zeichnungen eine eigene Position ein. Ihre vornehmste Bedeutung haben sie als unmittelbare Niederschrift von Ideen für neue Objekte. Hier können wir das einzelne Werk in statu nascendi betrachten. Gerade in der Frühzeit, als Judd um 1963 seine ersten dreidimensionalen Objekte schuf, kommt den Zeichnungen eine besondere Bedeutung zu. Aus ökonomischen Gründen konnten damals nur wenige der zeichnerisch entwickelten Stücke tatsächlich als konkrete Werke in Holz oder Metall verwirklicht werden. Umso größer war das Bedürfnis des Künstlers, die vorgestellten Stücke in Zeichnungen möglichst klar festzuhalten. Mit einem weichen Bleistift notiert er seine Werkideen in ihrem Kern; ohne alles Beiwerk, wie etwa Schattierungseffekte, werden die bloßen Umrisse gezeichnet. Für Judd sind diese

frühen Zeichnungen auch ein Laboratorium, in dem sich das künstlerische Gewicht seiner Ideen entscheidet. Es gibt tragfähige Ideen, die, wenn die finanziellen Möglichkeiten gegeben sind, realisiert werden (in seiner Vorstellung konnte diese Verwirklichung auch noch sehr viel später ohne Verlust an Originalität geschehen), und es gibt Ideen, die sich in der Zeichnung als untauglich herausstellen und verworfen werden.

Diese Zeichnungen sind nie Notate von unbewussten Gefühlen oder gedanklichen Assoziationen. Dies hätte Judds künstlerischem Selbstverständnis widersprochen. Vielmehr strebte er auch hier nach skulpturalen und konzeptionellen Qualitäten. Zeichnerische Verfeinerung und Sensibilität sind nicht sein Anliegen. Dennoch – dies ist unübersehbar – bietet das Medium der Zeichnung auch einem Künstler wie Judd ästhetische Freiheiten, die in den realisierten Objekten in ihrer harten Faktizität ausgemerzt sind. Die Zeichnungen gehören stärker dem Reich der Imagination an, in dem Ideen fast spontan skizziert und variiert werden können. So bleibt hier bei aller gedanklichen Kontrolle noch ein überraschender Rest von Illusionismus und handschriftlicher Unmittelbarkeit, der die Blätter noch mit der langen Geschichte der künstlerischen Zeichnung verbindet.

Seit etwa 1966 zeichnete Judd weniger für sich selbst auf der Suche nach neuen Formfindungen. An die Seite dieser originär kreativen Blätter treten seitdem Zeichnungen, die auf die Nachfrage von Sammlern reagieren und dementsprechend nicht mehr spontane Darstellung von Ideen, sondern ausgearbeitete graphische Werke sind. Daneben entstehen solche zeichnerisch weniger elaborierten Blätter, die sich an die Handwerker richten, von denen die konkreten dreidimensionalen Objekte gefertigt werden. Eine weitere Gruppe – sie ist in dieser Publikation mit eindrücklichen Beispielen vertreten – bilden solche Zeichnungen, in denen sich der Künstler neben der Darstellung einer Form durch ergänzende schriftliche Notate Klarheit über Maßverhältnisse und die zu verwendenden Materialien verschafft. Zeichnung, Handschrift und Ziffer verbinden sich in diesen Blättern zu einem graphischen Ganzen, bei dem der schöpferische Prozess in seinem konkreten Fluss für den Betrachter unmittelbar nachvollziehbar wird.

Judds Zeichnungen erscheinen gegenüber den ausgeführten Werken in ihrem Duktus weicher, beweglicher und in ihrer Gesamtheit, also unter Berücksichtigung auch der nicht realisierten Stücke, reicher. Mit den dreidimensionalen Objekten aber sind sie verbunden durch eine Energie und einen sinnlichen Glanz, die wiederum eingebettet sind in Ruhe und Objektivität. In beiden, den Zeichnungen und den Objekten, verschwistert sich Emotion mit gedanklicher Klarheit. Wir erinnern dabei, dass Judd einmal Piero della Francesca und Poussin (Künstler, die eine skulpturale Idee der Malerei favorisierten) als zwei Kollegen nannte, denen seine besondere Wertschätzung galt.

Judds Kunst, dies machen seine Zeichnungen in besonderer Weise deutlich, hat nicht ein rationales Kalkül zu ihrem Grund. Sie entsteht nicht aus einem mathematischen Denken, und ihr Interesse richtet sich nicht auf Formen als Selbstzweck. Die Werke, deren Geburt wir in den Zeichnungen verfolgen können, und die Materialien, in denen sie dann konkret verwirklicht werden, sie verdanken sich nicht willkürlichen Setzungen, entstehen nicht aus dem neutralen Experiment, wie es das naturwissenschaftliche Ethos bestimmt. Wie aber sind sie zu verstehen? Mit der Dauer der Auseinandersetzung zeigt sich immer klarer, dass in Judds Werk die Erfahrungen einer komplexen Künstlerperson eingegangen sind. Neben einer formalen Grammatik gibt es eine geistig-psychische Energie, die sich in den einzelnen Formen und den Materialien Ausdruck sucht. In diesem Zusammenhang hat Dieter Koepplin von „einem psychischen Ausdruck oder einer gleichsam physiognomischen Qualität“ bei Judd gesprochen. Der Künstler hat in diesem Zusammenhang zu Recht vor Vereinfachungen solcher Art gewarnt, wie: „diese psychische Qualität wäre mit jener Form gegeben usw.“. Er hat aber den Deutungsvorschlag einer ‚nicht- imitatorischen Physiognomik' gelten lassen, dass nämlich (so Koepplin) seine Stücke „zuweilen wie Personen mit dem Ausdruck bestimmter Charaktere“ erscheinen, „freilich in eine Form von eigener Gesetzlichkeit übersetzt.“ Judds Antwort hierauf, dass das „… Verständnis einer Person und eines Kunstwerks … tatsächlich vergleichbar“ seien, lässt auch die hier vorgestellten Zeichnungen in einem eigenen Licht erscheinen.2 Sie erhellen, jede für sich, die besondere geistige Anstrengung, der sich Judds Werk verdankt, und insbesondere, dass jede tragfähige künstlerische Form letztlich aus einem Erfahrungskontext entsteht, in dem Denken und Fühlen untrennbar verbunden sind.

Heinz Liesbrock